徳島県立文学書道館

|

|

1月11日の朝、徳島空港に迎えに来てくれた知人の車で、徳島県立文学書道館に着いた。

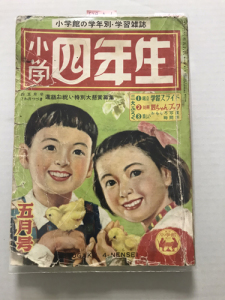

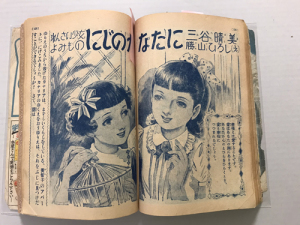

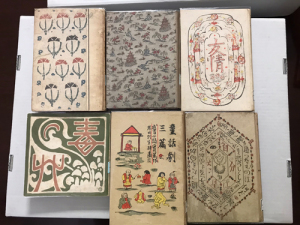

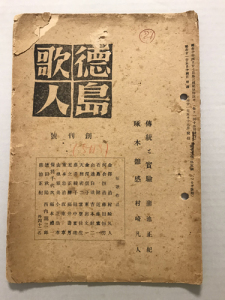

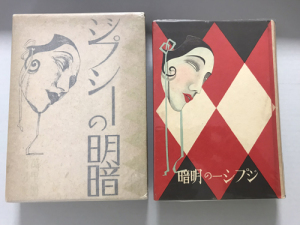

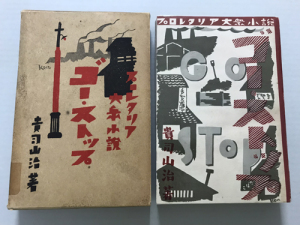

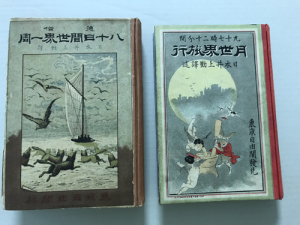

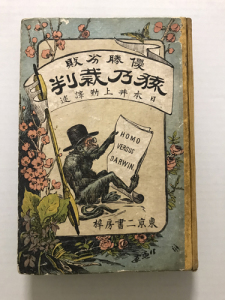

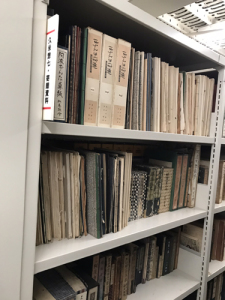

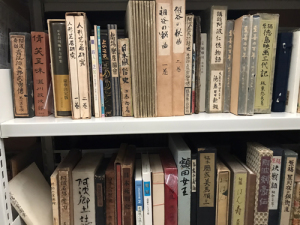

徳島駅からだと徒歩15分、徳島城跡がある徳島中央公園の近くに位置する。徳島市に来たのは25年ぶりぐらいか。 今回、ここを訪れたのは、ある編集者についての展覧会を観るためだ。 同時期に、三鷹市美術ギャラリー内の「太宰治展示室 三鷹の此の小さい家」で、「石井立(たつ)が遺したもの 編集者としての喜びは《できるかぎりよき本》をつくること」という企画展があった。石井は筑摩書房で晩年の太宰治を担当した。 なぜかいま、「編集者」をテーマにした展示が続いているのだ。 新潮社の編集者に関心のある私としては、ぜひとも目にしておきたい展示だ。それで、徳島に行くことを決めたのだった。 文学と書道を軸に】徳島県立文学書道館に入ると、学芸員の成谷麻理子さんが出迎えてくれた。 地元の出身で、2017年から同館に勤務。その以前、日本近代文学館でアルバイトをしていたことがあるという。「だから、『書庫拝見』の日本近代文学館の回を懐かしく読みました」と笑う。 先に書道について見ておくと、徳島では独自の書道文化が発達していた。1901年(明治34)、海部郡三那田町(現・由岐町)に生まれた小坂奇石は、多くの作品を残し、書道教育にも携わった。遺族から300点を超える作品と資料が徳島県に寄贈された。 文学については、徳島県出身の作家・瀬戸内寂聴の存在が大きい。 1996年、徳島を訪れた寂聴のもとを、県内の文学団体の代表らが訪問し、資料提供を こういった動きを受け、翌年には文学館と書道美術館が一体化した施設を設立するという 3階に文学、書道のそれぞれの常設展示室と、瀬戸内寂聴記念室がある。 瀬戸内寂聴と徳島寂聴関係の資料を収める収蔵展示室は3階にあり、一般利用者もガラス越しに書庫内を見ることができる。 瀬戸内寂聴は、瀬戸内晴美として1955年に作家デビューしたのち、小説、評伝、エッセイなど多くの分野で活躍。1973年、中尊寺で出家得度した。晩年まで精力的に活動し、2021年に99歳で亡くなった。 2004年には徳島県立文学書道館の館長になり、10年間つとめた。同館では、開館記念の「瀬戸内寂聴展」をはじめ。「寂聴の旅」「寂聴なつかしき人」「寂聴と徳島」など、 著作や雑誌以外にも、原稿や書簡なども収蔵されている。 徳島ゆかりの文学者の資料 いよいよ、書庫に案内していただく。 たとえば、「伊上凡骨」という箱には、十数冊の本が入っている。 凡骨は現在の徳島市に生まれ、東京で木版画彫刻を学ぶ。『明星』に画家の挿絵などを木版彫刻し、「パンの会」常連として作家や画家と交流。多くの本の装丁版画を手がけた人物だ(盛厚三『木版彫刻師 伊上凡骨』ことのは文庫)。 書庫内をひとめぐりしだだけの印象では、徳島にゆかりのある人たちは、メジャーではないにしても、独特の活動を行なう、どこか一癖あるように感じた。

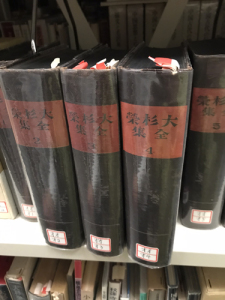

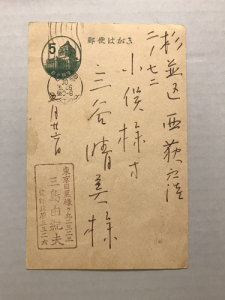

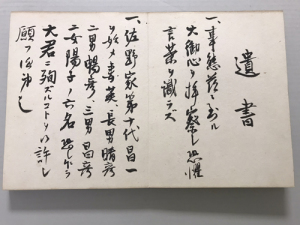

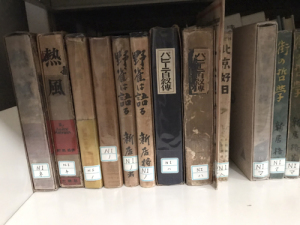

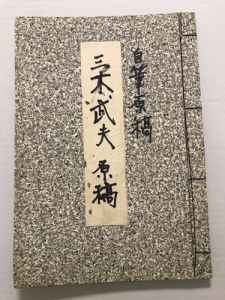

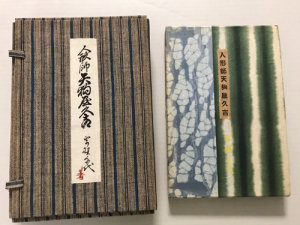

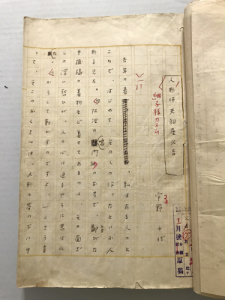

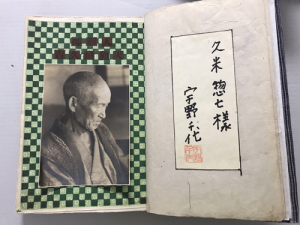

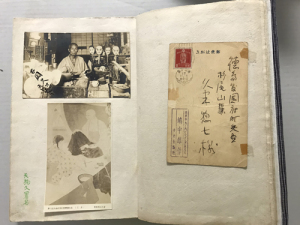

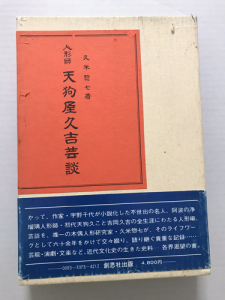

久米惣七というコレクター ある棚を見たときに、ほかの棚とは違う感じを受けた。背に手書きの題名が入っている本やファイルが多いのだ。「久米惣七・寄贈資料」とある。久米惣七って誰だろう? 久米惣七は徳島日日新聞社(現・徳島新聞社)の記者で、作家や著名人が同誌に寄稿した また、谷崎潤一郎『蓼喰ふ蟲』(改造社)には、谷崎の署名の紙片が貼り付けられている。久米は著名人のサインを収集しており、それらを貼り付けた額もある(原田聖子「久米惣七 天狗師久吉は、本名・吉岡久吉。15歳で人形師若松屋富五郎に弟子入りし、独立後、 久米はこの天狗久の工房に通って彼の話を聞き、『中央公論』1940年(昭和15)7・8月号に「人形師芸談」として発表した。その縁で、天狗久は中央公論社社長の嶋中雄作に人形を贈った。 宇野は嶋中家でこの人形を見て衝撃を受ける。そして、久米に連絡を取って、1942年(昭和17)4月に徳島を訪れ、天狗久に会った。2か月後、再び徳島を訪れて、一週間にわたって天狗久のもとに通って話を聞いた。 戦争が始まった時期に、世の中に背を向けて、一心に自分の仕事に打ち込む天狗久に、宇野は次のように思う。 ここには、作家としての決意がうかがわれる。聞き書きという手法を駆使した同作は、代表作ともいえる『おはん』を生み出したと云われている。 同館には、『人形師天狗屋久吉』の原稿が所蔵されている。 また、久米が自分で製本したと思われる単行本には、久米宛の宇野千代の署名、久米宛の 久米は退職後も郷土史家として活動。『人形師天狗屋久吉芸談』(創思社出版)など、阿波の人形芝居についての著書を残した。

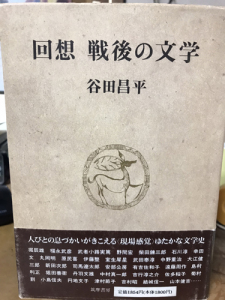

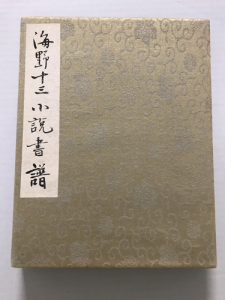

編集者の足跡 取材を終えた翌日、改めて来館した私は、最初の目的である「編集者・谷田昌平と第三の 徳島編と銘打ったのは、2017年に町田市民文学館で「没後10年 編集者・谷田昌平と第三の新人たち」という展示が開催されていたからだ。私は見逃していたが、のちに図録を入手していた。 谷田昌平は1923年(大正12)に神戸で生まれ、徳島で小学生時代を過ごした。京都大学の卒論で「堀辰雄論」を書いたことがきっかけで、『堀辰雄全集』(新潮社)に校訂者として 多くの作家の単行本の編集を担当したのち、1961年に自ら発案した「純文学書下ろし特別作品」をスタート。安部公房『砂の女』、大江健三郎『個人的な体験』、有吉佐和子『恍惚の人』など、文学史に残る作品を生んだ。 展示を見た後、谷田の後輩にあたる元新潮社の池田雅延さんの「谷田昌平さん、文芸出版の大恩人」という講演も聴いた。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

徳島県立文学書道館

破棄する前に4 気になる池波正太郎装幀本

2025年4月25日 第417号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その417 4月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.古本屋探偵登場!

その誕生秘話――紀田順一郎さん卒寿記念特集『近代出版研究2025』

近代出版研究所編集部

2.『立ち読みの歴史』は『書物から読書へ』の日本的な実践録

小林昌樹

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

古本屋探偵登場!

その誕生秘話――紀田順一郎さん卒寿記念特集『近代出版研究2025』

近代出版研究所編集部

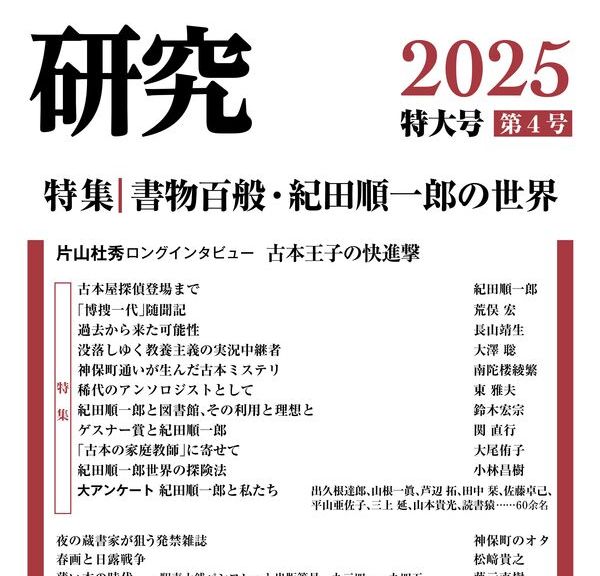

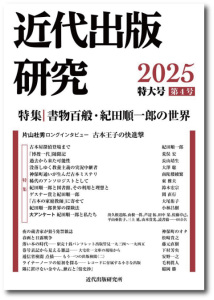

■紀田順一郎先生、卒寿記念特集!

昭和平成令和と、長年、作家、書物評論家として活躍してきた紀田順一郎先生。

その先生の特集が4月10日発売の年刊雑誌『近代出版研究2025』に載ります。

あたかもよし、紀田先生は今年4月、90歳の卒寿を迎えられます。特集で先生の

長寿をお祝いしたいと思います。

先生はこれまで半世紀以上にわたり、無慮300冊を超える図書を執筆、企画、

復刻してこられた書物博士ですが、意外にも初めての特集です。先生の特集を

創刊4年目にして我々編集部で組めたことは望外の喜びです。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=20723

書名:近代出版研究第4号(特集「書物百般・紀田順一郎の世界」他

著者:近代出版研究所

発行元:皓星社

判型/ページ数:A5判並製/416頁

価格:3,520円(税込)

ISBN:978-4-7744-0858-3

Cコード:1000

好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774408583/

━━━━━━━━━━【自著を語る(338)】━━━━━━━━━━

『立ち読みの歴史』は『書物から読書へ』の日本的な実践録

小林昌樹

■『近代出版研究』からのスピンオフ

私が2021年に立ち上げた近代出版研究所で年報を出そうということになり、

大あわてで『近代出版研究』創刊号を編集した際、埋草記事として書いたのが

「「立ち読み」の歴史」という歴史エッセイでした。2週間ほどで書いた記憶が

あります。

今回、その「「立ち読み」の歴史」をシングルカットし、晴れて『立ち読みの

歴史』としてハヤカワ新書から出すことになりました(4月23日発売)。

■海外になかった?!

日本人なら誰でも知っている「立ち読み」。けれど、どうやら「立ち読み」と

いう風習は日本独自のものらしいとわかりました。昭和時代、洋行した日本人が、

海外では立ち読みがないのだ、とちらほら書き残しています。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=20774

書名:立ち読みの歴史

著者:小林昌樹

発行元:早川書房

判型/ページ数:新書/200頁

価格:1,320円(税込)

ISBN:978-4-15-340043-6

Cコード:0221

好評発売中!

https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000240043/

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:近代出版史探索外伝Ⅱ

著者:小田光雄

発行元:論創社

判型/ページ数:四六/488頁

価格:5,500円(税込)

ISBN:978-4-8460-2394-2

Cコード:0095

2025年4月28日発行予定!

https://ronso.co.jp/book/2394/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:町の本屋はいかにしてつぶれてきたか

著者:飯田一史

発行元:平凡社

判型/ページ数:新書/352頁

価格:1,320円(税込)

ISBN:9784582860795

Cコード:0200

好評発売中!

https://www.heibonsha.co.jp/book/b659325.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年4月~2025年5月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=49

┌─────────────────────────┐

次回は2025年5月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その417 4月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

古本屋探偵登場! その誕生秘話――紀田順一郎さん卒寿記念特集『近代出版研究2025』

古本屋探偵登場! その誕生秘話――紀田順一郎さん卒寿記念特集『近代出版研究2025』近代出版研究所編集部 |

紀田順一郎先生、卒寿記念特集! 昭和平成令和と、長年、作家、書物評論家として活躍してきた紀田順一郎先生。その先生の特集が4月10日発売の年刊雑誌『近代出版研究2025』に載ります。あたかもよし、紀田先生は今年4月、90歳の卒寿を迎えられます。特集で先生の長寿をお祝いしたいと思います。 古本を箱で買う男!――片山杜秀先生 紀田先生特集で特大号となった2025年号ですが、他にも恒例の記事が満載です。 特集誕生のきっかけ 紀田先生特集に話を戻します。 紀田先生から玉稿が! そんなに紀田先生の諸著作が気になるのならば、編集部で先生に取材してしまおうという話になったのですが、実際にはかなわず、代わりに先生からインタビュー記事に擬した記事をいただけました。先生が日本で初めて本格古本屋探偵小説を書いた時の経緯を回顧したものです。これをコアにして特集が組めると編集部一同、わきたったことは忘れられません。 荒俣宏さんの強力な一押し! 紀田先生の特集なので、兄弟弟子にあたる荒俣宏先生に思い切って執筆依頼をしました。 そのスジの諸先生方の論考 先生の幕末明治研究については、『偽史冒険世界 カルト本の百年』で有名な歯科医師・ 大アンケート――『みずす』の「読書アンケート」のような読み応え それだけでも十分すごい特集なのですが、今回特別に紀田先生のご著書について(当研究所としては)大規模アンケートを敢行しました。結果60余名の方々のご回答を載せることができました。 「ビブリア古書堂の事件手帖」の三上延先生からも! 小説家方面では古本屋出身の出久根達郎先生や、芦辺拓先生、あのビブリア古書堂の三上延先生にアンケート回答をたまわりました。河内紀、東雅夫の諸先生といった文学界隈の方々もお願いしました。平山亜佐子、山本貴光、吉川浩満、読書猿といった今、話題の著作家さま方からもいただきました。 いつもの執筆陣だけでなく新規の記事も――ライナーノーツの起源本誌は年刊ですが、准連載陣とも言い得る方々にご寄稿いただいており、多くは学者先生でない勤め人などですが、みなそれぞれの問題意識から近代出版についての問題提起をお寄せくださっています。戦前の娯楽雑誌について、日露戦争時の春画について、戦前大流行した十銭パンフレット、雑誌「巻号」表記の変遷史、逓信省検閲、ライナーノーツの起源、漱石の漢文読書などです。 この雑誌はどこで買えるか 今回、特大号で大幅増ページとなり、価格も高くなってしまいましたが、それだけの内容はあると編集部一同確信しております。特に本好き、古本好きの方々におかれてはぜひ手にとっていただきたく思います。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

『立ち読みの歴史』は『書物から読書へ』の日本的な実践録

『立ち読みの歴史』は『書物から読書へ』の日本的な実践録小林昌樹 |

『近代出版研究』からのスピンオフ 私が2021年に立ち上げた近代出版研究所で年報を出そうということになり、大あわてで『近代出版研究』創刊号を編集した際、埋草記事として書いたのが「「立ち読み」の歴史」という歴史エッセイでした。2週間ほどで書いた記憶があります。 海外になかった?! 日本人なら誰でも知っている「立ち読み」。けれど、どうやら「立ち読み」という風習は 江戸時代にもなかった最近大河ドラマ「べらぼう」で江戸時代の本屋を見た方もおられると思いますが、江戸風の本屋では基本的に立ち読みができません。「出し本」という見本が店頭に並べられたりはしますが、それは一部分で多くの本は蔵にしまってあります。江戸の本屋は現在の呉服屋のように「座売り」式です。これでは多くの本を自由に手に取り読んでしまう「立ち読み」はできませんでした。 『調べる技術』を自分に使ってみた つまり、現代と江戸時代のあいだの時点のどこかで、「立ち読み」という習慣は新しく発生したことになります。 ヒントは鈴木俊幸氏の著書にではこの日本で、いつ、どこで、「立ち読み」がはじまったのか、それは本書をご覧いただくことになるのですが、ヒントは江戸時代、本屋のほかに本(らしきもの)を買えるお店があったことです。いまはない業種のこの手のお店については、「べらぼう」の出版考証を担当している鈴木俊幸氏の著書がとても役立ちました。巻末にそれら、さらに読書史に興味を持った人への読書案内もつけておきました。 『書物から読書へ』 『近代出版研究』という雑誌の編集長をしている私が言うのもなんですが、実は出版物、 「立ち読み」画像も 本書執筆で苦労したのが、絵か写真で立ち読み風景を見つけてくることでした。戦前期、 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

本とエハガキ④ 出版社のエハガキ

本とエハガキ④ 出版社のエハガキ小林昌樹 |

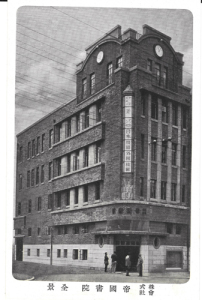

出版社のエハガキは社屋系と雑誌広告系 出版社(図書館学ふうにいうと「出版者」)のエハガキも少しある。イベント記念がらみか、出版物の広告エハガキの2系統がある。 明治・大正の「ぎょうせい」?――市町村雑誌社(1927、8年頃?) 市町村雑誌社は1893(明治26)年創刊の『市町村雑誌』を半世紀ちかく出し続けた雑誌社。現在の出版社「ぎょうせい」のような役回りだったらしく、かなり売れ、一時期は発行部数10万部だったと大正期読売新聞の報道にある。古書展でもたまに見る。むしろ、市町村雑誌社はぎょうせいに敗れた形になったものだろう。 地図帳の帝国書院(1929年)【図4-4】は現在、地理学など地図帳で有名な帝国書院が、神田三崎町にあった時代の社屋である。エハガキは「新築落成記念絵葉書」と銘打ったタトウ(包み紙)【図4-5】に入っている。

タトウは色刷りでわりと派手である。「東京地方図」と題する市電地図が刷られ、三崎町の電停で降りれば直近と分かるようになっている。新築エハガキの場合、建築プラン平面図や、寸法など各種諸元が刷り込まれることも多いがこれにはない。

【図4-8】のように倉庫を写したものはわりと珍しい。当時、図書類がどのように梱包されていたのかがわかる。これでコロタイプ印刷なら拡大しても解像度が高いので言う事なしなのだが……。新聞紙やハトロン紙でくるまれ、紐か荒縄でくくられていたことがわかる。 教育書の目黒書店 出版社ならではの風景というと、編集者のたむろする編集室だろう。【図4-7】の編集課と庶務課の画像を見ればわかるように、基本的にただの事務室とそう変わりはないのだが、細かく見るとちょっと面白いものも見つかる。【図4-10】は戦前、中学校教科書や教育学書で 拡大しないとわからないが、手前の少年(給仕か見習い)の前にある冊子タイトルは NDLサーチによると、昭和7年、神田駿河台三丁目一番地に新築の鉄筋コンクリート造4階建てたというのでこのエハガキもその頃に出たものだろう。目黒書店は出ていないが、地形社編『大東京區分圖三十五區之内神田區詳細圖』(日本統制地圖、1941.5)によると、 大日本雄雄弁講談社 昭和九年七月 新築記念 セットで出るとちょっと値が張るが、大日本雄弁会講談社の(当時としては)巨大な社屋が完成した時の記念エハガキは、出版社エハガキの中では割とよく見るものだ。私が入手した

【図4-13】は一見、ただのエレベーターホールに見えるが、「少年寝室」とある。講談社は多くの少年社員をかかえて、中学校などへ進学できなかった男子たちの出世コースの一つであったのは出版史上では有名なことである。 【図4-14】は「屋上」で、【図4-2】【図4-6】同様、これは当時、新築記念エハガキのパターンである。日中戦争が始まると、戦時統制で鉄鋼工作物築造許可規則(1937年)が制定され、鉄筋コンクリート造を立てづらくなる。平和な大日本帝国のモダニズムを象徴するのが新築記念エハガキだと言ってよいだろう。 住吉大社御文庫 今回の最後は寺社仏閣エハガキに見える大阪、住吉大社の御(お)文庫である(【図4-13】)。江戸時代、三都の本屋(版元)が新刊書を出すと、それを奉納した先が御文庫であり、民間の納本図書館と言ってもよいだろう(結果としては二都、京阪だけになったようだが)。ドイツなどは国立図書館の一つが出版社の寄進によるものが起源となっているので、 収録対象の分母がいまひとつわかりづらいのであまり使わないジャパンサーチを検索すると、大阪市立図書館がこのエハガキを持っていることがわかる。リンクが切れているので市立図書館のOPACから再検索すると、市立図書館のデジタルアーカイブへリンクで飛べ、たしかに同じものだとネットで確認できる。

普通の蔵でなく出入り口に「てりむくり」の屋根が付いているのが寺社仏閣っぽい。実は ネットでエハガキを探すには前職の国会図書館時代、PR誌に「国会図書館にない本」という記事を連載した時に気づいたが、実は戦前、図書館はエハガキをそこそこ所蔵していたらしい(提供方法など詳細は不明)。2000年代に不況対策で自治体にデジタル化予算が付いた時、手頃さから地方公共図書館に死蔵されていた戦前エハガキがかなりデジタル化され、ようやく最近、ネットでも見られるようになってきた。 本来ならそういったものを一括で検索できる(はずの)ジャパンサーチで総ざらいできればいいのだが、検索結果をみるに、そうなっていない。そこで旧来のやり方を行う必要がある。旧来とは、当該のデータがでそうな各所蔵館の目録(現状ではOPAC)を順番に検索するという手順である。国会図書館が作成した調べ方案内「絵はがきを探す」の後半に「2-2. データベース、ウェブサイト」としてエハガキ所蔵のリンク集があるので活用されたい。 こういった旧来の方法と平行して、Google検索をしたり、ヤフオクなどオークションサイトで検索するとよい。例えば、【図4-2】「市町村雑誌社ヨリ宮城方面ヲ望ム(新築記念)」をキャプションのままググると、江戸東京博物館「喜多川周之コレクション」に所蔵があり、画像もネットで見られることがわかる。同館のOPACを、見つけたエハガキのメタデータ(目録情報)の「大分類:印刷物」と適宜のキーワード(例えば「新築」)で掛け合わせ検索すると、同館所蔵の建築エハガキをヒットさせられる。 蛇足だが…著作権のこと 絵画は別だが、写真のエハガキは法的な著作物のパターン分けで「写真の著作物」になる。写真の著作物で1957(昭和32)年までに公表されたものは著作権が消滅している。戦前の (お知らせ)4月に関係書が2冊出ます私が編集長をしている年刊雑誌『近代出版研究2025』が4月10日に発売されます(店頭には翌日くらいから)。「書物百般・紀田順一郎の世界」を特集し、荒俣宏先生などにご寄稿いただきました。特殊雑誌なので委託配本でなく返品可能の注文制となっています。Amazonやhontoなどのネット書店でも買うこともできますが、神保町の東京堂さんには確実に並ぶはずです(税込み3,520円)。 4月23日には、ハヤカワ新書から『立ち読みの歴史』が出ます。日本人なら誰でも知っている「立ち読み」。けれど戦前、洋行した日本人は海外にないと言っています。どうやら「立ち読み」という習俗は日本発祥らしいのです。いままで誰でも知っているのに誰ひとりとして 次回の連載は本の元になる製紙や製本を写したエハガキについて。

|

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

2025年3月25日 第415号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その415 3月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.出版流通が歩んだ道--近代出版流通誕生150年の軌跡

能勢仁

2.なぜ映画人たちは『砂の器』という危うい企画にのめって行ったのか

(『砂の器 映画の魔性——監督野村芳太郎と松本清張映画』)

樋口尚文(映画評論家・映画監督・神保町「猫の本棚」オーナー)

3.蔦重版と古本屋(『蔦屋重三郎』)

鈴木俊幸

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

出版流通が歩んだ道--近代出版流通誕生150年の軌跡

能勢仁

出版業界の本で、古書業界を取り上げることは少ないが、本書は26%が

古書の頁である。

執筆者は日本古書通信編集長の樽見博氏である。戦後の古書業界が歩んだ

道をテーマに論述したものである。内容は、①変わりゆく古書業界のかたちと

人 ②理想の古書店を求めて ③書物への深い敬愛 ④日本古書通信社に入社

した頃(樽見)⑤懐かしき古書店主たちの談話 ⑥信念に生きる古書店主たち

⑦読書に裏付けられた古書店主 ⑧書痴の古本屋店主 ⑨郊外の古書店主の

生き方 ⑩戦争と古書店 ⑪個性あふれる古書店主 ⑫土地の匂いをまとう

古書店主 と続いている。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=20311

書名:『出版流通が歩んだ道--近代出版流通誕生150年の軌跡』

著者:能勢仁・八木壯一・樽見博

発行元:出版メディアパル

判型/ページ数:A5判/208頁

価格:2,640円(税込)

ISBN:978-4-902251-45-6

好評発売中!

https://www.murapal.com/sangyodoko/227-2025-02-06-07-19-53.html

━━━━━━━━━━【自著を語る(336)】━━━━━━━━━━

なぜ映画人たちは『砂の器』という危うい企画にのめって行ったのか

(『砂の器 映画の魔性——監督野村芳太郎と松本清張映画』)

樋口尚文(映画評論家・映画監督・神保町「猫の本棚」オーナー)

映画『砂の器』が公開されてなんと半世紀になる。映画演劇文化協会が

旧作の名画をスクリーンで観る〈午前十時の映画祭〉を催行して好評を得て

いるが、このたびアンコール希望作品を一般に募ったところ、邦画では

『七人の侍』と並んでなんと『砂の器』が選ばれた。事ほどさように松本清張

原作、橋本忍・山田洋次脚本、野村芳太郎監督の『砂の器』は「国民的」人気

作品で、これを「名作」「傑作」と激賞する声も後を絶たない。

このたび上梓した、映画『砂の器』をめぐる最大最長の研究本となるであろう

『砂の器 映画の魔性 ――監督野村芳太郎と松本清張映画』(筑摩書房)は、

そういった従来の『砂の器』のポジショニングへの「はたして本当にそうか?」と

いう疑問が軸になっている。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=20485

書名:『砂の器 映画の魔性——監督野村芳太郎と松本清張映画』

著者:樋口尚文

発行元:筑摩書房

判型/ページ数:四六判/384頁

価格:2,750円(税込)

ISBN:978-4-480-87417-7

Cコード:0074

好評発売中!

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480874177/

━━━━━━━━━━【自著を語る(337)】━━━━━━━━━━

蔦重版と古本屋(『蔦屋重三郎』)

鈴木俊幸

ここのところ、蔦屋重三郎版の和本の売れ行きが好調とか。安いものでは

ない。蔦重版は時代の名物である。江戸時代中期末を飾る名品の数々が蔦重に

よって出版された。彼が手掛けた浮世絵にしても黄表紙にしても洒落本にしても、

一過性の娯楽、本来流行の流れの中にあって過ぎ去ってしまうはずのもので

あった。そんなものほど、後に価値が見出された時には簡単には入手出来なく

なっている。入手困難ということが蒐集の食欲を一層かきたてるのである。

大田南畝の手控『丙子掌記(へいじしょうき)』に、山東京伝の訃報に接した

文化13年(1816)9月7日、息定吉を柳原の床店古本屋に行かせて京伝洒落本

三冊を得てこさせたという記事が見える。そのうち二点は蔦重版である。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=20393

書名:『蔦屋重三郎』

著者:鈴木俊幸

発行元:平凡社

判型/ページ数:新書/208頁

価格:1,100円(税込)

ISBN:9784582860672

Cコード:0223

好評発売中!

https://www.heibonsha.co.jp/book/b651740.html

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:立ち読みの歴史

著者:小林昌樹

発行元:早川書房

判型/ページ数:新書/200頁

価格:1,320円(税込)

ISBN:978-4-15-340043-6

Cコード:0221

2025年4月23日発行予定!

https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000240043/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:近代出版研究第4号(特集「書物百般・紀田順一郎の世界」他

著者:近代出版研究所

発行元:皓星社

判型/ページ数:A5判並製/416頁

価格:3,520円(税込)

ISBN:978-4-7744-0858-3

Cコード:1000

2025年4月10日発行予定!

https://libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774408583/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年3月~2025年4月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=49

┌─────────────────────────┐

次回は2025年4月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その415 3月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

なぜ映画人たちは『砂の器』という危うい企画に

のめって行ったのか(『砂の器 映画の魔性——監督

野村芳太郎と松本清張映画』)

なぜ映画人たちは『砂の器』という危うい企画にのめって行ったのか

|

|

映画『砂の器』が公開されてなんと半世紀になる。映画演劇文化協会が旧作の名画をスク

リーンで観る〈午前十時の映画祭〉を催行して好評を得ているが、このたびアンコール希望 作品を一般に募ったところ、邦画では『七人の侍』と並んでなんと『砂の器』が選ばれた。 事ほどさように松本清張原作、橋本忍・山田洋次脚本、野村芳太郎監督の『砂の器』は「国民的」人気作品で、これを「名作」「傑作」と激賞する声も後を絶たない。このたび上梓した、映画『砂の器』をめぐる最大最長の研究本となるであろう『砂の器 映画の魔性 ――監督野村芳太郎と松本清張映画』(筑摩書房)は、そういった従来の『砂の器』のポジショニングへの「はたして本当にそうか?」という疑問が軸になっている。すなわち著者の私にとって『砂の器』は「傑作」「名作」とは呼び難い危うい企画であり、それゆえに通りいっぺんのよく出来た作品よりも格段に興味深い奇異なる作品なのである。 そもそも映画の評判を受けて松本清張の代表作とうたわれることもある原作『砂の器』からして、清張初の新聞連載小説であるがゆえに、とにかく長大なうえにさまざまなアイディアを詰め込み過ぎてまとまりを欠いている。清張原作で映画化が成功を見た作品は、『張込み』であれ『黒い画集 あるサラリーマンの証言』であれ『影の車』であれ、狙いが無理なくシンプルに定まった短篇、中篇ばかりである。これらとはまるで対照的な『砂の器』連載中に脚本化にとりかかった橋本忍は、話が広がるばかりで収拾を見ない原作に業を煮やし、全く独自の 映画では後半一時間近くにわたって観客の涙を搾り取る「父と子の遍路の旅路」など、原作では実に数行しか書かれておらず、それを大胆にクローズアップして作品の核にした橋本忍の発想はほとんど「奇抜」の極みである。その強引な力技ゆえに脚本にはいくつも映像化に そのような次第で映画『砂の器』の企画は下手を打つと嘘くさい大げさなメロドラマになりかねない難しいしろものであり、さらには天候に左右され費用も嵩む四季のロケーションや 私は邦画の黄金期に出発して、数々の上出来な商業的な規格品を生み出してきたふたりが、この『砂の器』という企画にそれまでにないのるかそるかの危うさを感じ、それゆえにとことん魅入られてしまったのではないかと思うのである。すなわち、映画づくりというものは、 そういう意味で手堅い映画人であった橋本忍と野村芳太郎は、『砂の器』という先が読めない企画の危うさにこそそそられたのではなかろうか。本書ではそんな推測のもとに、橋本と 野村監督は脚本が決まった段階で作品全体を俯瞰的に見た時の構成上の力点や注意点をまとめた「演出プラン」を実に読みやすくきれいな字で書かれていて、同時にシンプルながらとても意図が伝わりやすいコンテを全篇にわたって描き、さらに撮影直前にはもっと備忘録的に また、野村監督は銀座の伊東屋などで文具を選ぶのがお好きだったようで、資料の数々も作品ごとに箱に仕分けされ、ローマ字でタイトルを打ったテプラが貼られていたり、スナップや |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

出版流通が歩んだ道--近代出版流通誕生150年の軌跡

出版流通が歩んだ道--近代出版流通誕生150年の軌跡ノセ事務所 能勢 仁 |

|

出版業界の本で、古書業界を取り上げることは少ないが、本書は26%が古書の頁である。

執筆者は日本古書通信編集長の樽見博氏である。戦後の古書業界が歩んだ道をテーマに論述 したものである。内容は、①変わりゆく古書業界のかたちと人 ②理想の古書店を求めて ③書物への深い敬愛 ④日本古書通信社に入社した頃(樽見)⑤懐かしき古書店主たちの談話 ⑥信念に生きる古書店主たち ⑦読書に裏付けられた古書店主 ⑧書痴の古本屋店主 ⑨郊外の古書店主の生き方 ⑩戦争と古書店 ⑪個性あふれる古書店主 ⑫土地の匂いを まとう古書店主 と続いている。 更にコラムとして「古書市場の変化」「インターネット普及と古書業界」と現在の流れにもふれている。写真の多いことも本書の特色である。「古書肆・弘文荘訪問記」「古書目録 小生が担当した出版流通の項は特色が三つある。 アメリカはトランプ氏流自由奔放であるが、やはりアマゾンが強い。 ②特色の2は紀伊國屋書店の実績である。 ③特色の3は政府の書店支援である。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

蔦重版と古本屋(『蔦屋重三郎』)

蔦重版と古本屋(『蔦屋重三郎』)鈴木俊幸 |

|

ここのところ、蔦屋重三郎版の和本の売れ行きが好調とか。安いものではない。蔦重版は

時代の名物である。江戸時代中期末を飾る名品の数々が蔦重によって出版された。彼が手掛 けた浮世絵にしても黄表紙にしても洒落本にしても、一過性の娯楽、本来流行の流れの中に あって過ぎ去ってしまうはずのものであった。そんなものほど、後に価値が見出された時には 簡単には入手出来なくなっている。入手困難ということが蒐集の食欲を一層かきたてるので ある。 大田南畝の手控『丙子掌記(へいじしょうき)』に、山東京伝の訃報に接した文化13年 南畝の蒐集癖は、その時代の趣味とも合致するものであった。その趣味を牽引していった そして考証随筆を著した山東京伝・柳亭種彦・曲亭馬琴なども、その中心的存在であった。 こういった趣味の裾野は、幕末になるにしたがって、ますます広がっていく。原則その年々 達磨屋五一は、文化14年(1817)築地に生まれ、十二歳のころ西村宗七店に丁稚奉公に出、 さて、下谷上野町紺屋が金1分で買ったという「大師の千六本」は、北尾政演画・芝全交 中央大学所蔵の黄表紙社楽斎万里作山東京伝画『嶋台眼正月(しまだいめのしょうがつ)』 さて、昨年、『蔦屋重三郎』(平凡社新書)を上梓した。ひたすらわかりやすさを心懸けて |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

-199x300.jpg)

-300x198.jpg)

」-188x300.png)

」-300x191.png)

」-300x192.png)

」ほか-300x195.png)

庶務課(右下)学芸課(左上)〕 三階 第一・第二応接室(左下)」-300x195.png)

/一階発送部(其の二)/二階 第二倉庫/三階 第三倉庫(献本部)」-300x193.png)

及び娯楽室(下)」-200x300.jpg)

-300x192.png)

-300x271.png)

-300x192.png)

-300x190.png)

-300x196.png)

」(1933年)-190x300.png)